気候変動への対応(TCFD提言に基づく開示)

当社は、2019年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース」(以下、TCFD)の提言に賛同しました。

気候変動への対応は、持続可能な社会の実現のために、地球規模での取り組みが求められる大きな課題です。三菱ガス化学は、エネルギーと気候変動問題の解決を重要課題と認識し、気候変動の緩和と気候変動への適応の両面から課題解決に取り組んでいます。

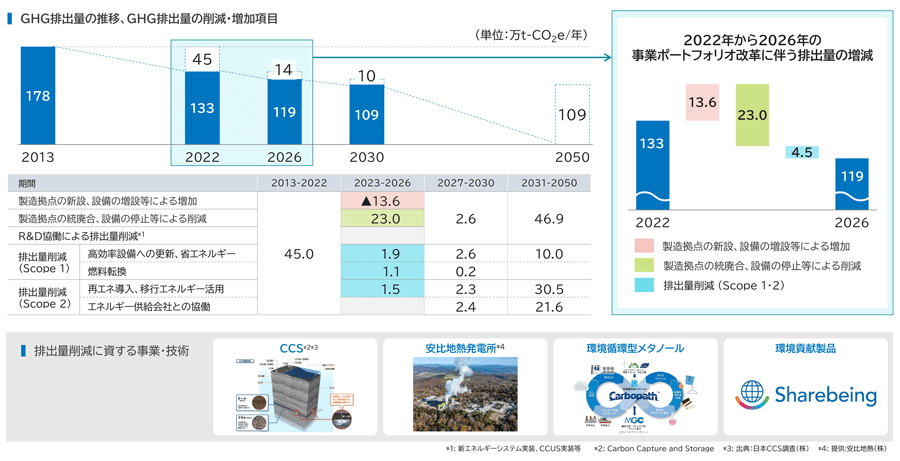

具体的には、Scope1/2※1の温室効果ガス(GHG)排出量の削減目標を定め、着実な削減に取り組むとともに、Scope3※2については積極的な情報公開とサプライチェーンとの協働を推進しています。また、2050年の脱炭素社会に向けて、原料の炭素循環やエネルギー効率の向上・転換を進め、プロセスの技術革新やライフサイクル全体でのGHG排出量に配慮した設計・開発を推進し、事業を通じたエネルギー・気候変動問題解決に取り組んでいます。

当社は気温上昇を2℃以下に抑え込むべく、2021年3月に2050年にカーボンニュートラルを実現する新たな目標を発表しました。カーボンニュートラルを実現するエネルギーシステムの構築を促進し、カーボンニュートラル貢献製品の拡充を目指しています。

- ※1 Scope1/2:Scope1は自社が直接排出したGHG排出量、Scope2は他社から購入したエネルギー(主に電力)の使用に伴う間接的GHG排出量。

- ※2 Scope3:原材料調達・製造・物流・販売・廃棄などの組織活動に伴いサプライチェーン上で排出される間接的GHG排出量。

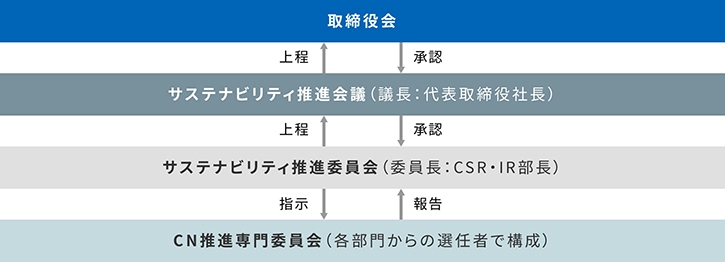

1. ガバナンス

当社は、気候変動リスクなどのサステナビリティ重要課題に対して、社長を議長とした取締役会メンバーで構成される「サステナビリティ推進会議」で審議・決定し、「サステナビリティ推進会議」にて審議する重要な事項については、取締役会で決議します。

サステナビリティ重要課題は、その諮問機関である「サステナビリティ推進委員会」で本社管理部門長が参画することにより十分な審議が行われ、「サステナビリティ推進会議」へ上程されます。また、気候変動問題に対応するため、サステナビリティ推進委員会の諮問機関としてサステナビリティ推進専門の一つに「カーボンニュートラル推進専門委員会」を設置しています。

GHG排出削減長期目標については、中期経営計画に組み込み、経営が主導的に管理を実施します。

2. 戦略:気候変動によるリスク・機会への対応

2025年度 物理的リスクシナリオ分析の前提

- 評価実施時期:2024年7月~12月

- 評価時点:2030年、2050年

- シナリオ:気温上昇

2℃シナリオにおいて参照した主要な外部情報- -SSP1-2.6(RCP2.6):世界の脱炭素が進み、2100年の平均気温を、産業革命前から1.5~1.8℃上昇に抑えていく世界

- 4℃シナリオにおいて参照した主要な外部情報

- -SSP5-8.5: 世界全体が気候対策を導入せず2050年のCO2排出量は現在の2倍となり、2100年の平均気温が産業革命前から4.4℃上昇する世界

- 分析対象:当社グループの国内外 52拠点

- 気候変動による気象災害リスクの増加が、当社グループ事業拠点に被害を与える可能性を公開ハザード情報や外部専門家からの提供資料などに基づいて評価。

- 評価の対象とする気象災害:河川氾濫、高潮

- 事業拠点に被害を与える可能性の把握を目的とするスクリーニング評価に用いた主な情報:国土交通省「地点別浸水シミュレーション検索システム」(浸水ナビ)、Fathom Global Flood Map

- 2021年度物理的リスク分析からの変更点:ハザード5段階中最も高く(浸水深2m:当社独自)なる拠点数から、5段階中上から2番目(浸水深0.5m:国土交通省基準)に変更。対象を人重視から人、建物、設備の評価とした。

- 定量評価に用いた主な情報:評価機関浸水被害算定モデル、国土交通省「治水経済調査マニュアル(案)」

物理的リスク評価結果

| 気象災害の種類 | ハザードが高いと評価した事業拠点数※1 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

現在気候下 |

2℃シナリオ | 4℃シナリオ | |||

| 2030年 | 2050年 | 2030年 | 2050年 | ||

| 河川氾濫 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |

| 高潮 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 財務影響額(単位:億円)※2 | |||||

| 河川氾濫 | - | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |

| 高潮 | - | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |

※1:判定基準=国土交通省基準グレードB以上(浸水深0.5m以上)

※2:財務的影響額=2024年から評価対象時までの、物的損失額と機会損失額の合計の累計値

3. リスク管理

当社は、環境・社会・ガバナンスに関する重要課題(マテリアリティ)を特定し、全社横断的なマテリアリティマネジメントを通じて、リスク管理を実施しています。マテリアリティの一つである「環境問題への積極的・能動的対応」は、ステークホルダーおよび自社の観点から重要度が極めて高い課題として特定し、企業の存続と活動に必須の要件として主体的に取り組む考えです。

今回のシナリオ分析では、気候変動が当社グループに与える財務的影響は限定的であるとの結果となりました。これは当社グループの事業拠点が、立地の特性上、総じてハザードリスクが高くないためと分析しております。しかしながら、ハザードリスクが高いと評価された拠点に対しては今後も必要に応じ調査を深めるとともに、BCPを強化し、「製造拠点の複数化」「サプライチェーンを通しての原材料、製品在庫適正化」「設備停止リスクの低減」等の施策を進めていきます。

また、気候変動リスクの定量的な把握を行うために、2021年4月よりインターナルカーボンプライシング制度を導入しました。CO2排出量の増減を伴う設備投資計画において、社内炭素価格(1万円/MT-CO2換算)を適用し換算した費用あるいは効果を投資判断における一助として運用し、CO2排出削減を推進し、低炭素社会構築に資する技術・製品の創出を促進します。

4. 指標と目標

当社グループは、2050年カーボンニュートラル達成に向けて、GHG排出削減の長期目標を設定しています。目標達成に向け、GHG排出量およびGHG排出原単位をKPIに設定し、省エネ活動の推進、再生可能エネルギーの導入、環境循環型メタノール構想などの短・中・長期の時間軸での排出削減施策を進めていきます。

GHG排出削減長期目標

-

2026年

2013年度比33%削減 -

2030年

2013年度比39%削減 -

2050年

カーボンニュートラル達成